L’Évangile de ce dimanche est l’un des passages les plus connus, au point que l’expression de « bon Samaritain » est passée dans le langage courant. On connaît si bien l’épisode qu’on finit parfois par oublier pourquoi Jésus raconte cette parabole. En l’occurrence, elle permet à Jésus de répondre à une question d’un docteur de la loi : « qui est mon prochain ? »

Cette question n’a rien perdu de son actualité. Certains veulent y répondre aujourd’hui en invoquant la notion d’ordo amoris pour établir une hiérarchie entre les prochains, permettant d’accorder prioritairement sa charité à ceux qui nous sont les plus proches par les liens familiaux ou la nationalité. Tout récemment encore, c’est ce qu’affirmait le vice-président américain – qui se fit sèchement contredire par celui n’était encore que le Cardinal Robert Prevost : « JD Vance is wrong: Jesus doesn’t ask us to rank our love for others. »

C’est donc à cette question d’une actualité toujours brûlante que répond Jésus avec cette parabole. Une fois de plus j’ai été frappé par quelque chose qui paraîtra peut-être évident à certains, mais à laquelle je n’avais jamais fait attention jusque là : au terme de son récit, quand Jésus revient enfin à la question posée par son interlocuteur, il l’a purement et simplement retournée.

En effet, le docteur de la loi avait demandé « qui est mon prochain ? » Il venait de réciter le commandement l’invitant à « aimer son prochain comme lui-même » et voulait donc savoir qui devait être, en sa qualité de « prochain », le bénéficiaire de son amour ou de sa charité.

Or Jésus lui demande qui, dans son récit, « a été le prochain de l’homme tombé aux mains des bandits ». D’autres traductions emploient même une formule plus dynamique : « lequel est devenu le prochain », « lequel s’est montré le prochain » ou encore « lequel s’est fait le prochain ».

La notion de « prochain » n’est donc pas une donnée externe, une qualité de l’autre, à partir de laquelle il me serait possible de déterminer mon action, pour savoir si je peux – et dans quelle mesure – lui accorder mon attention et lui venir en aide. Ce n’est pas une qualité de l’autre, c’est un objectif pour moi-même.

Une telle perspective balaie les tentatives de hiérarchiser les bénéficiaires de notre charité. La parabole ne dit d’ailleurs rien de cet homme « tombé aux mains des bandits », alors qu’elle précise bien qui sont les trois passants : un prêtre, un lévite, un samaritain. Le sujet n’est donc pas la qualité du bénéficiaire, au titre de laquelle il aurait ou non mérité d’être secouru, mais l’attitude de celui qui pratique ou non la charité. La charité ne repose pas sur un classement des bénéficiaires, mais sur un conversion de notre cœur.

Dès lors, quand je suis personnellement confronté à une détresse, comme l’ont été successivement le prêtre, le lévite et le samaritain, si je commence par me demander si l’autre est bien mon prochain, pour savoir si je dois l’aider, je fais fausse route. La seule question à laquelle m’invite l’Évangile, c’est si je suis prêt à me faire le prochain de cet autre. Et c’est peu dire que que cette question n’a jamais cessé et ne cessera jamais d’être actuelle.

Ce faisant, Jésus ne se contente pas de prendre à contrepied ce docteur de la loi, mais il retourne aussi la Loi elle-même. Car la Loi parle bien d’aimer son prochain. La question du docteur n’était pas illégitime. Ce n’est pas, loin s’en faut, la seule fois que Jésus introduit un renversement par rapport à la loi. C’est en particulier le cas dans le chapitre 5 de Matthieu où, expliquant qu’il n’est pas venu abolir mais accomplir la Loi, Jésus renverse à cinq reprises la compréhension des préceptes de la Loi : « vous avez appris qu’il a été dit … Eh bien moi je vous dis … ».

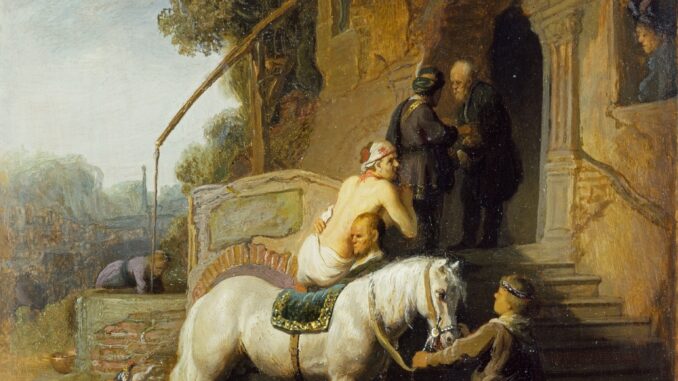

Sans pouvoir exclure que ce soit l’effet de mon inattention pendant les sermons, je crois n’avoir jamais entendu d’homélie soulignant ce renversement. Le plus souvent, les commentaires que j’ai pu entendre sur se concentrait sur la parabole elle-même, sans prendre en compte le fait qu’elle n’est pas un texte en soi, mais un élément de réponse à une question, qui en donne le sens. Bien sûr, il y a déjà de quoi dire sur la parole en elle-même, à commencer par souligner que c’est le samaritain qui fait preuve de charité, alors que les juifs méprisaient les samaritains, et non pas le prêtre ou le lévite. Illustration supplémentaire d’une constante chez Jésus : lorsqu’il donne quelqu’un en exemple – de foi, ou ici, de charité – c’est quelqu’un d’extérieur à sa communauté croyante : le centurion, la cananéenne, le samaritain…

Revenu de la messe, encore étonné de ne prendre conscience que maintenant de ce retournement, et certain que cela avait déjà dû faire l’objet d’une abondante littérature, j’ai cherché un peu et j’ai été tout de même peu vexé de découvrir que la remarque était présente, noir sur blanc, dans l’encyclique Fratelli Tutti du pape François, que j’avais pourtant lue !

« il ne nous invite pas à nous demander qui est proche de nous, mais à nous faire proches, prochains. »

« je ne dis plus que j’ai des « prochains » que je dois aider, mais plutôt que je me sens appelé à devenir un prochain pour les autres. »

J’ai gagné le droit de relire Fratelli Tutti comme devoir de vacances…

Poster un Commentaire